주먹처럼 뭉개진 얼굴에 초승달 싣고 건넌다

등 굽은 새우가 툭툭 튀어 오른다. 온갖 구린내만 풍기는 이 세상을 살아내기 위해 등 굽혀 일하다 보니 자연스레 굴곡져 있다. 산맥의 등허리를 닮기도 했다. 등 굽은 존재들이여, 모두 모여라! 등 굽은 소나무 한 그루, 몇 백년을 벼랑 아래를 굽어보고 있다. 벼랑 아래엔 고대광실(高臺廣室)이 있던가.

어머니. 그렇게 살다 먼 곳으로 가셨다. 미끈한 지팡이 하나 없어 구불구불한 막대기나 짚었다. 땅에 붙박힌 참나무를 닮았었다. 느릿느릿 걸어다니는 참나무. 참된 나무. 평생 남을 속인 일 없이 그저 땅만 파먹고 살았다. 땅 속에 진리가 숨겨져 있어 그걸 캐내느라 허리가 꼿꼿하게 세워질 줄 몰랐다.

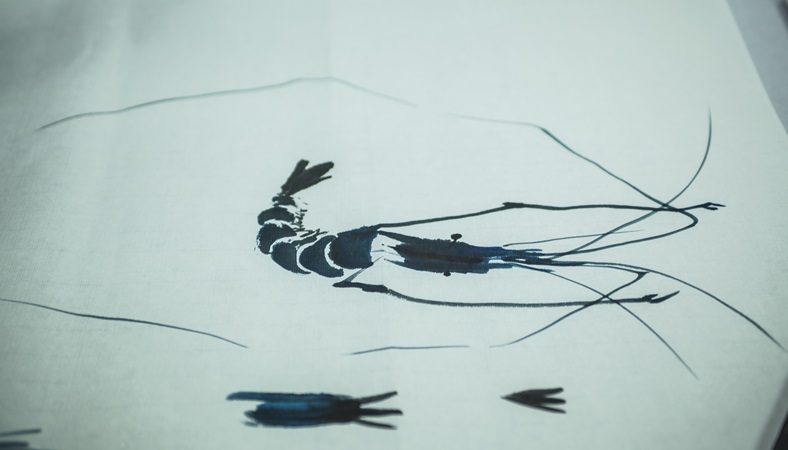

난초 잎에서 꽃까지 그리다가 이제 ‘새우의 수염이며 굽어진 허리’를 그리기 시작했다. 난초잎이 기초가 되어 주었다. 아직도 붓이 지나가는 길에는 삐뚤빼툴 상처투성이다.

매끄럽게 각진 난초잎이 되어 나오지 않는다. 차라리 거칠 게 그리는 것이 좋을 지도 모른다. 비바람에 잎 한줄기가 떨어져 나가고 끝이 뭉툭하게 잘려진 난초. 그런 난초의 향기가 더 진할 것이다. 상처가 많을수록 향기는 진한 법이니까.

새우의 옛이름은 아래 한글이 들어간 ‘새비’이다. 전라도에선 새우를 ‘새비’라고 하는데, 그게 옛이름인 줄을 이제야 알게 되었다. 난 새우라고 부르는 것 보다 새비라고 부르는 게 더 편하다. 표준어가 새우지만 옛사람들은 새비라고 불렀다. 그러면 새비가 표준어 아닌가. 오랜 역사 속에서 사람들 입에서 입으로 되새김질 하던 것이 새비였으니까. ‘사이, 사요, 새오’라고도 했다. 새우라는 말이 없는데 새우가 표준어로 낙점을 받은 것이다.

종류도 참 많다. 동해의 가시배새우·도화새우·북쪽분홍새우·진흙새우, 남해·서해의 보리새우·대하·중하·꽃새우·젓새우·중국젓새우·돗대기새우·붉은줄참새우·밀새우·자주새우·가시발새우·닭새우·펄닭새우 등이다.

보리새우로 담근 토하젓은 알겠는데, 닭새우 이런 것들은 전혀 모른다. 그만큼 무식(無識)이 철철 넘친다. 전세계에 2,900종 정도가 된다는데 새우박사라면 모를까. 누가 그 이름을 다 알까.

이 새우들을 그리는 작업이 시작되었다. 왕새우. 수염이 아주 긴 대하(大蝦)이다. 두가닥의 긴 수염이 매력적이다. 인간의 수염과 비교해도 손색이 없다. 이렇게 멋진 수염을 가진 수컷 왕새우가 바닷속에서 수많은 암컷 새우들을 거느릴 것이라고 생각하면 웃음이 배어나온다. 진짜 그럴까? 암컷이 수컷들을 거느리는 것은 아닐까?

왕새우 입의 거친 모습 그릴 때 난초잎을 그리던 그 선을 짧게 친다. 삼각 포크 모양을 닮게 세 줄기 난꽃을 친다. 몇 가닥 더 가느다란 난꽃을 쳐도 된다. 그 위에 가느다란 수염을 친다. 실제, 왕새우의 짧은 수염은 네 가닥이다. 이렇게 왕새우를 자세히 관찰한 적은 없었다. 다들 먹기 바빴으니까.

그 뒤 왕새우 잎에서 뻗어나온 머리를 거칠게 그린다. 새우 대가리. 불판에 구워 먹는 맛이 일품이다. 새우 대가리만 좋아하는 사람들도 많다. 몸통 보다 머리를 더 좋아하는 사람들. 거친 대가리로 인해 입술이 찢어지기도 한다. 그래도 좋다. 맛있으니까.

머리가 제법 길쭉하다. 머리 양켠에 눈알을 먹으로 찍는다. 가까운 쪽의 눈알을 선명하게 찍고, 조금 먼 쪽은 작게 찍는다. 둘다 비슷한 크기의 눈알이지만 이렇게 차이가 난다. 세상일도 만사 차이가 나기 마련이다. 날마다 조금씩 틀어져 어느 날인가 문짝의 아귀가 맞지 않을 때도 있다.

그 다음을 각을 줘서 몸통을 그린다. 굴곡지게 올라갔다가 아래로 굽어진다. 굽어진 허리, 어머니를 닮은 허리.

새우는 ‘바다의 노인’으로 불린다. 해로(海老). 백년해로(百年偕老)와 발음이 같다. 백년동안 함께 한 부부를 일컫는다. 말이 백년이지 백년동안 금슬 좋게 살기가 쉽지 않다. 백년을 하루 같이 깨가 쏟아지고 집안에 향기가 돈다면 그 보다 더 큰 행복은 없으리라. 그렇게 새우는 부부의 ‘따뜻한 정, 뜨거운 정, 열정적인 정’을 상징한다.

이런 새우의 마음을 녹이는 것이 중요하다. 수많은 새우를 주야장천(晝夜長川) 그려내는 것은 이 부부애를 드러내기 위함이다. 새우 허리를 그린 다음 세가닥의 꼬리를 그려 넣는다. 꼬리는 조금 투박해도 괜찮다.

새우의 입에서 뻗어나온 길고 긴 수염 두 가닥을 양옆으로 펼쳐 놓는다. 그런데 여기서 주의할 것은 새우의 수염이 서로 맞닿지 않아야 한다는 것이다. 남자의 긴 수염은 한가닥으로 합쳐지지만 새우의 수염은 그냥 떨어져 있는 게 좋다. 새우의 몸피를 가지런히 놓고 찍은 사진하고는 다르다. 두 가닥 수염을 가지런히 놓으면 변화가 없다. 변화가 없으면 감동도 없다. 새우의 수염에서 느껴지는 은은한 감동의 물결이 번져 나와야 제대로 된 새우가 된다.

왕새우의 발은 여러 가닥이지만 양켠에 두 가닥만 그린다. 난잎을 그릴 때 꺾어지는 기법을 동원해 발을 그린다. 두 발을 허리춤에 묶는다. 사람을 엎어놓고 팔목을 꺾어 놓는 거나 진배없다. 새우를 옆으로 뉘여 놓는 것이나 사람을 엎어 놓는 거나 비슷해 보인다. 사람의 두 다리가 꼬리처럼 여기면 된다. 그냥 두 다리가 아니라 꼬리로 태어났으면 어땠을까.

마지막으로 굽으러진 뱃살에 찰싹 달라붙은 작은 발들을 그린다. 새우는 참 많은 발을 가졌다. 이렇게 많은 발들을 놀리는데도 질서가 꽉 잡혀 있다. 발들이 서로 딴 방향으로 가려고 하면 어떨까. 우리의 마음은 늘 딴 방향으로 흘러가는데, 새우는 질서정연하게 굽은 허리를 툭 쳐올리는데 쓴다. 툭툭 쳐올려 바다밑에서 하늘을 보는 것이다.

새우 몇 마리를 그리자 두 시간이 훌쩍 지나갔다. 시간이 새우 속으로 스며들어 버린 것이다. 더불어 묵향도 새우의 몸통에 새겨졌다.

어머니에게 불효했던 마음도 새우의 그림을 치면서 조금씩 되살아났다. 어머니는 행복했던가. 새우 등처럼 그렇게 금슬 좋은 부부로 삶을 살아냈던가. 평생 가난을 등에 지고 하루하루 살기에 급급했던 어머니, 그리고 아버지...

한때, 노동판에서 일했던 내 모습도 겹쳐졌다. 그래서 ‘소금구이’라는 시(詩)를 쓴 적이 있었다. 새우가 부부애를 상징한다는 것은 까마득하게 모를 때의 일이었다.

소금구이

한도훈

배다리 소금구이집 바깥 불판에서

왕새우들이 빨갛게 익어가고

말들의 성찬(盛饌)으로

밤이 노릇노릇 익어간다

시간이 벌처럼 날아와

날마다 벌거벗겨지는 몸을 쏜다

푸른몸이 붉은몸으로

사내는 소금 위에서

구워지는 자신의 영혼을 뒤집는다

무시로 덤벼드는 천둥소리에 심장이 터져

훅, 솟아 올라오는 연탄 불꽃

그 위에 소주를 붓고

살아가고 싶다는 소리, 한숨으로 뿜어내며

질통 같은 가족을 짊어진 어깨에

화강암처럼 굳어진

짠 소금을 삼키며 단맛을 빚는다

푸른 서슬이 마르고 닳도록

북치는 꼭두처럼 일당에 빠져

사내의 등은 점점 굽어지고 뒤틀려져

세상 꼬리뼈 끝에

잔챙이로 겨우 살아남은 영혼,

바다의 혼을 온전히 삼킨다

머리부터 꼬리까지 꽉꽉 씹어 삼켜도

자신의 몸이 흔적없이 스러짐을 모른다

배다리 소금구이집 바깥 불판에서

연탄불이 꺼진 뒤

사내는 핏줄마다 말들로 가득 채워진

몸을 일으켜 세우고는

새우다리 마냥 가늘게 오그라든 육교,

주먹처럼 뭉개진 얼굴에 초승달 싣고 건넌다