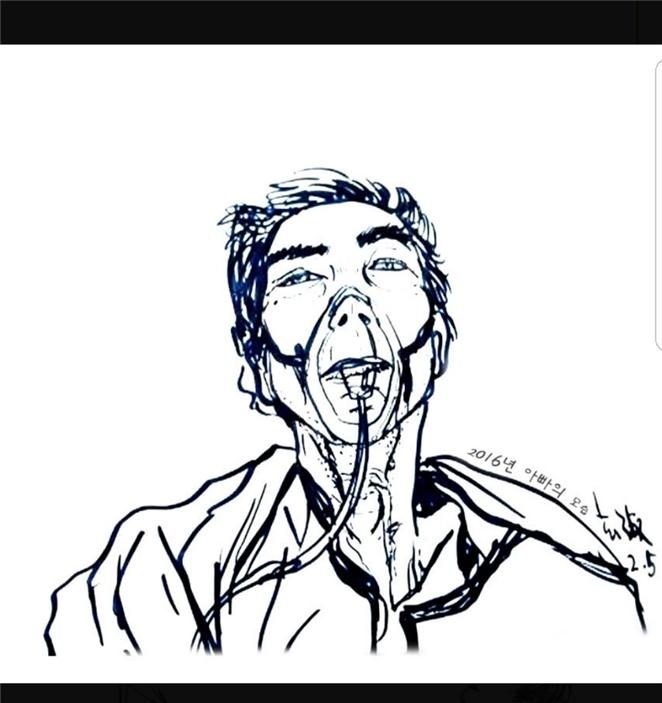

나의 '아빠' 라는 사람은 2015년에 파키슨 병이 악화 되서 돌아가셨습니다.

변변한 교육도 직업도 가져본 적이 없는 아빠와 엄마 사이에서 저는 태어났습니다. 그래도 다행인 건 나의 '아빠'라는 사람과 나의 '엄마' 라는 사람은 자신의 위치에서 최선을 다하려는 부모였다는 겁니다.

'아빠'라는 사람의 억척스러웠던 아내였던 '엄마'는 가게를 운영하시고 늘 가난했던 살림살이를 일으켜 세우셨습니다. 반면 '아빠'라는 사람은 뭔가 늘 스스로가 즐거웠던 것만 추구했나 봅니다.

공부하기 싫어서 시골 산을 이리저리 뛰어다니며 숨어 지냈던 아빠라는 사람은, 참 지독하게도 누군가에게 억압 받는 걸 싫어했나 봐요. 아마 제가 인내심이 없는 건 아빠라는 사람의 유전자 탓이 아닐까 싶기도 합니다.

화려했던 과거는 사라지고 억척스러운 아내 곁에서 열심히 일하다 보니 몸이 어느 샌가 그렇게 망가져 있었죠.

가족들이 '이렇게 해야 몸이 나아진다' 수 없이 잔소리를 했지만. 산속에 숨어서 국민학교도 졸업 안한 아빠가 가족들의 말을 들었을 리가요. 아빠의 투병은 짧았지만 굵었습니다.

일반적으로 미디어에서 다루는 아빠라는 사람들과 제가 아빠라고 부르는 사람은 다른 사람이었습니다. 하지만 자라오면서 폭력적인 아빠에게 노출되는, 생각보다 많은 사람들의 이야기를 들어오면서 '나는 그래도 운이 좋았다'라고 생각합니다.

남편으로선 무책임했지만, 아빠는 적어도 자상한 아빠는 아닐지라도 나름의 자기 기준으로서는 '훌륭한 아빠'였습니다. 아빠는 아빠라는 타이틀 보다는 늘 '사람'으로서의 자신에게 더 충실하고 싶었는지도 모릅니다.

시간이 흐를수록 나는 동생보다 더 아빠를 많이 닮았다 는 생각을 하게 됩니다.

부모에 대한 원망은 내가 그 위치가 되어보니 연민으로 바뀌더군요.

늘 다정하고 헌신적이어야 한다는 '아빠' '엄마' 로 보이는 매스컴의 이미지에 나의 '아빠'와 '엄마'를 대입해서 바라보았습니다.

사람이 모두 완벽할 순 없잖아요. 어떤 사람은 그 역할을 정말 잘 할 수 도 있지만, 그렇지 못한 사람도 있겠지요. 그저 그들도 사람이었다는 걸 이제는 받아들여야겠다는 생각이 듭니다.