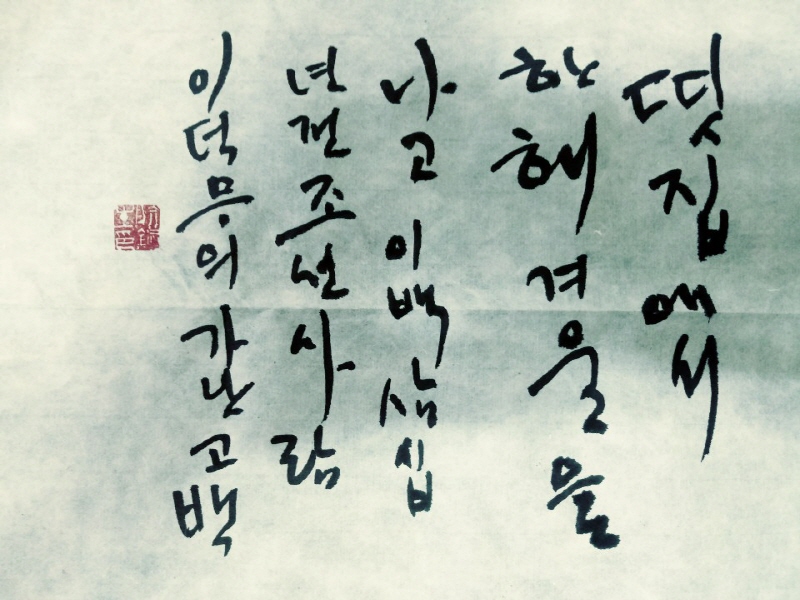

이덕무(1741~1793)의 <耳目口心書>. 말 그대로 귀로 듣고 눈으로 보고 입으로 말하고 마음으로 오간 생각을 적은 글을 모은 책이다. 여기 나오는 한 대목을 읽어보자.

을유년 겨울 11월 공부방이 추워 뜰 아래 작은 띳집으로 거처를 옮겼다. 집이 몹시 누추하여 벽에 언 얼음이 뺨을 비추고 방구들의 그을음(연기?) 때문에 눈이 시었다. 바닥은 들쭉날쭉해서 그릇을 두면 물이 엎질러지곤 했다.

햇살이 비쳐 올라오면 쌓였던 눈이 녹아 스며들었다. 띠에서 누런 국물 같은 것이 떨어졌다. 손님의 도포에 한 방울이라도 떨어지면 손님이 크게 놀라 일어나는 바람에 내가 사과하곤 했다. 하지만 게을러 능히 집을 수리하지는 못 하였다. 어린 아우와 함께 석 달 간 이곳을 지켰지만 글 읽는 소리가 그치지 않았다. 세 차례나 큰 눈을 겪었다. 매번 눈이 한 차례 오면 이웃에 키 작은 늙은이가 꼭 대빗자루를 들고 새벽에 문을 두드리며 혀를 끌끌 차면서 혼자 말하곤 했다.

"불쌍하구먼! 연약한 秀才가 얼지는 않았는가?"

먼저 길을 내고는 그 다음엔 문밖에 신발이 묻힌 것을 찾아다가 쳐서 이를 털고 재빨리 눈을 쓸어 둥글게 세 무더기를 만들어 놓고 가곤 하였다. 나는 그사이에 이불 속에서 옛글 서너 편을 벌써 외우곤 하였다.

위 글은 정민이 지은 <미쳐야 미친다(不狂不及)>에 나오는 대목을 그대로 옮긴 것이다.

좋은 삶이란 무엇일까? 잘 다듬어 입고 온 손님의 도포에 눈녹은 누런 띳국물이 떨어질까 조바심 해야 할만큼 옹색하다면? 방안에서 얼어 죽지나 않았을까 싶을만큼 이웃노인의 걱정을 사야 하는 가난이라면? 물그릇이 엎어질만큼 거친 바닥에 누워야 할 형편이라면? 글쎄? 좋은 삶이란 것에 꼭 객관적 기준을 들이댈 수는 있는 걸까?

이덕무가 이 이야기를 남긴 이유는 뭘까?