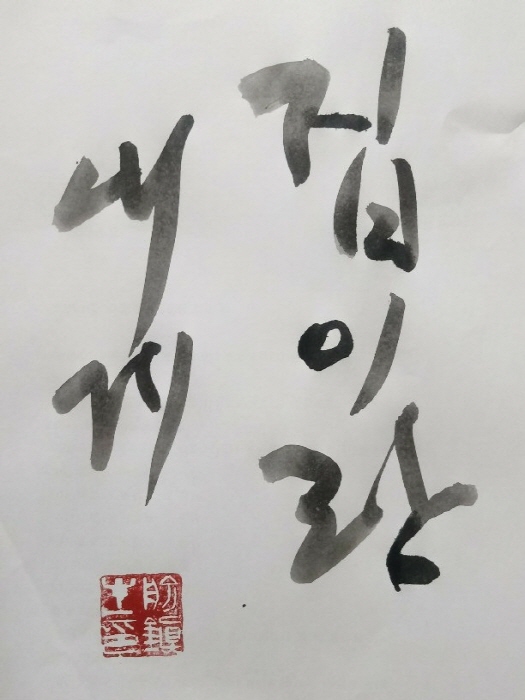

고헌의 먹글

막내가 아홉 살 때 와서 이제 32살이 되도록 우리 가족이 함께 살아 온 집. 이제 이사해야 하고 불가불 이별할 시간이 다가오면 집은 헐릴 것이다.

천장에서 여름 빗물과 겨울 눈물이 떨어져 두 번이나 지붕을 고쳐 가며 지탱한 집. 비가 많이 오면 지하실에 물이 차는 집. 여기 심곡동 488-17은 50대와 60대의 거주인을 온전히 기억할 것이다. 이 집은 난방시스템의 진화도 간직하고 있다. 아직도 연탄아궁이의 흔적이 남아 있고 도시가스가 들어 올 때까지는 석유 보일러를 땠었다.

하필 동남으로 해가 막혀 텃밭은 손바닥보다 크지 않았다. 23년 동안 아쉬웠던 단 한 가지는 모자라는 햇빛. 이것도 팔자려니 하고 살았지만 너무 기구한 팔자다. 그 모자란 햇빛으로 근근히 오이 서너 그루와 고구마 순을 자급했다. 한 이십년 심고 가꾸고 수확해 보니 이제야 어느 포스트에 무엇을 얼마나 심어야 할지를 알만해졌다. 그러자 이사를 가나보다.

이 집의 마지막 여름을 찍어 봤다. 근본을 알 수 없는 돔부콩, 노란 방울 토마토, 분꽃, 국화, 블루베리, 참깨와 땅콩 등 각각 한 포기가 제 맘대로 자라고 있다. 그 순을 데쳐서 막걸리 안주로 썼던 고구마와 부추가 파랗고 장마비에 토란잎이 유독 싱싱하다. 토란줄기는 찢어서 말렸다가 아내가 잘 하는 육개장에 들어갔었지. 일찍 가신 형수님의 병간사연을 간직한 까마중도 지멋대로 나서 자라길 세 포기나 된다. 며칠 전엔 검정 열매를 따다가 약삼아 먹게 했다. 근대는 형님네 것을 재작년에 옮겨 심었는데 된장국 끓이면 더없이 좋다.

언제부턴가 한 귀퉁이를 구획해놓고 이 손바닥만한 장평에서 나오는 이런저런 겆이들을 모아 두는 퇴비장. 그런가 하면 20년 전에 베어버린 은행나무 등걸 하나가 아직도 한 구석에서 형체 그대로 자고 있고 그를 나팔꽃 덩굴이 덮었다. 유심히 맛있는 오이를 먹게 했던 오이넝쿨은 이미 시들었다. 이 올해의 오이 맛은 영원히 기억되어서 나의 기준이 되리라. 담쟁이덩쿨은 더위를 식혀 주었었다. 고추도 딱 네 포기, 가지는 세 포기를 심었는데 올해는 너무 건강하게 자라 주었다. 마지막 해라 그랬나보다.

가물어서인지 병이 없었다. 일곱 살 된 오래의 집. 맨션급이다. 공구 선반이 두 세트. 마당 수돗가도 기억하고 싶은 곳. 아내가 김치를 담글 때마다 쪼그려 앉아서 작업 하던 곳. 마당 하수구와 빨랫돌. 30년 전에 내가 의뢰해 짠 창문이 하상동 집에 걸렸다가 옮겨와서 지금까지 때를 기다리고 있다. 이제 아마 마지막으로 지을 집에 다시 걸릴 수 있을 거 같다. 된장독도 이 장평 한 구석을 늘 차지하고 있었다.

창고로 쓰는 재래식 화장실. 깨진 사금파리며 옹기자백이 조각. 빈 화분들도 뒹굴어 다니고 있다. 그리고 빨랫줄은 이사 가는 날까지 여기 그냥 걸려 있겠지?