정태성 교수의 ‘살며 생각하며’

캘리포니아에서 뉴욕주까지 자동차로 운전해서 갔다. 약 5,000km 정도의 거리였던 것으로 기억된다. 일주일 정도 꼬박 쉬지 않고 운전을 했다. 학교에 도착해 바로 유학생을 도와주는 곳(International students office)으로 갔다. 오늘 도착했는데 방 하나를 구하고 싶다고 학교 직원에게 말씀드렸다. 학교에서 가지고 있는 정보로 여기저기 전화를 하더니 미국 할아버지 할머니 두 분이 사는 집이 있는데 방이 하나 비어 있어 렌트할 수 있다고 했다. 월세는 당시 유틸리티 포함해서 200불이었고, 보증금은 필요 없다고 했다. 나는 생각할 것도 없이 그냥 그 방에서 오늘부터 살겠다고 직원분께 말씀드렸다. 직원이 다시 전화를 하더니, 할아버지 할머니가 바로 학교로 오겠다고 하니 만나서 같이 그 집으로 가면 된다고 안내해 주었다.

30분 정도 기다리니 백인 할아버지 할머니 두 분이 차를 타시고 오셨다. 차 뒷좌석에는 송아지만 한 독일 셰퍼드도 타고 있었다. 나는 두 분의 차를 바짝 따라갔다. 학교에서 20분 정도 걸리는 교외에 있는 전형적인 미국 단독 주택이었다. 할아버지가 목수였기 때문에 자신이 직접 다 지은 것이라고 했다. 할머니가 해주시는 저녁밥을 같이 먹으며 이런저런 이야기를 하며 친해졌다. 식사 후 내 방으로 들어갔는데, 일주일을 운전하고 나서 긴장이 풀렸는지 고목 나무 쓰러지듯 침대에 누워 그대로 잠이 들어 버리고 말았다.

다음 날 아침 간단히 아침을 먹고 나서 셰퍼드하고 친해지고 싶어 목줄을 끌고 집 뒤뜰로 나가 산책을 했다. 셰퍼드 이름은 조지(George)였다. 힘이 얼마나 센지 내가 끌고 다닐 수가 없을 정도였다. 할아버지가 그 모습을 보시더니 껄껄 웃으시고는 특별한 일 없으면 동네 구경이나 가자고 하셨다. 할아버지 차를 타고 여기저기를 다녔는데 마침 자동차 연료를 다시 넣어야 할 때가 되었는지 할아버지께서 주유소에 가야겠다고 하셨다. 그리고는 하는 말씀이 동네에서 얼마 떨어지지 않은 곳에 인디언 보호 구역이 있는데 그곳은 세금이 없기 때문에 휘발윳값이 굉장히 싸니깐 그곳으로 가자고 하시는 것이었다. 나는 인디언 보호 구역이라는 말에 갑자기 귀가 쫑긋 서는 것을 느꼈다. 말로만 듣던 그런 곳이 근처에 있다니 갑자기 호기심이 발동하는 것이었다. 한 10분 정도 가니깐 정말 인디언 보호 구역이 나왔고 주유소에서 일하는 아저씨들이 정말 인디언들이었다.

기름값은 정말 저렴했다. 1 갤런(Gallon)에 70~80센트 정도였던 것으로 기억이 난다. 내 평생에 본 휘발유 가격 중에 가장 싼 값이었다. 1갤런은 약 3.78리터이니까 우리나라 리터로 환산하면 1리터에 약 20센트 정도가 된다. 즉 1달러를 지금의 가치인 1,200원 정도로 계산하면 휘발유 1리터에 약 250원 정도 되는 것이다. 당시 우리나라 휘발유 가격이 약 1,000원 정도였으니 4분의 1 정도밖에 되지 않았던 것 같다. 할아버지가 휘발유를 다 넣은 다음 옆에 있는 세븐 일레븐에 같이 들어갔는데 담뱃값이나 모든 물건이 정말 엄청나게 쌌던 기억이 난다.

할아버지께서 내가 인디언 보호 구역에 흥미를 느끼는 것을 보시고는 여기저기 다니면서 구경을 시켜 주셨다. 정말 동양인 같은 모습의 인디언들이 많이 살고 있었고, 어떤 가게는 화려한 인디언 전통 복장들도 팔고 있었다. 그 가게를 할아버지와 함께 구경 삼아 들어가 봤는데 인디언 추장 복장부터 여성 인디언 옷, 인디언 액세서리 등 예전에 인디언들이 쓰던 일용품이 정말 많았다.

인디언 보호 구역은 1800년대 초 미국 정부가 인디언 강제 이주 법안을 만들고 미국 전역에 살고 있는 아메리카 인디언들을 보호 구역에 모여 살게 하도록 한 지역이다. 알려진 바에 의하면 미국 전체 인디언 보호 구역은 300개가 조금 넘는데 그 면적은 우리나라 남북한을 합친 정도가 된다. 물론 이 정도의 면적이 작은 것은 아니지만 미국 전역에 흩어져 살고 있었던 인디언들이 이 보호 구역에만 살게 되었으니 수학적으로 계산해 보면 인디언들은 자신들이 살고 있었던 면적이 50분의 1 정도로 줄어든 꼴이 된다. 이것은 미국 전체 면적을 50 정도라고 한다면(편의상 미국의 주가 50개이니까) 백인들이 50이라는 면적 중에 자신들이 49 정도의 면적을 사용할 테니 인디언 너희들은 50이라는 면적 중에 1 정도의 면적에서만 살라고 하는 추방 명령과 같은 것이다. 인디언을 보호한다는 것이 아니라 쫓아낸다는 의미일 뿐이다. 그렇게 미국 역사 초기 백인들은 인디언들을 그들의 삶의 터전을 아무런 대가도 주지 않고 빼앗아 버렸던 것이다. 자신들이 살아왔던 땅을 지키려고 인디언들은 많은 저항을 하였지만, 총과 폭력 앞에서 당해낼 수가 없었고 이 과정에서 많은 무고한 생명들이 목숨을 잃었다. 역사에 있어서 약한 자는 강한 자를 이겨낼 수 없었다. 수천 년 동안 조상들이 살아왔던 땅을 인디언들은 어느 날 갑자기 송두리째 잃어버린 것이다.

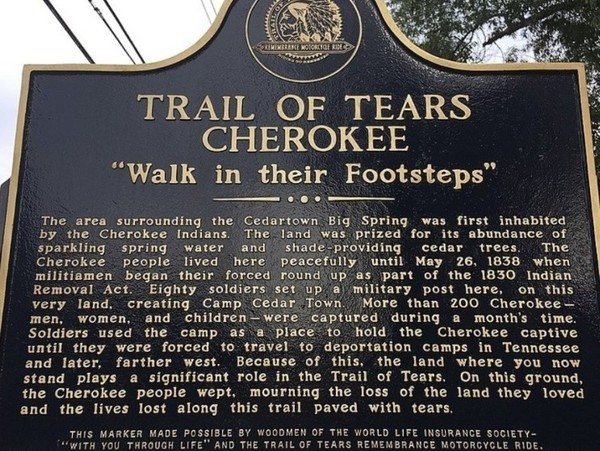

특히 체로키 부족은 그들이 대대로 살아오던 조지아주에서 오클라호마주로 강제 추방된다. 조지아 주가 백인들은 욕심이 나서 그곳에 살던 모든 인디언을 쫓아내 버렸다. 체로키 부족은 약 1,000km가 넘는 길을 걸어 오클라호마로 갈 수밖에 없었는데 그 과정에서 아이와 노인 그리고 여성을 포함한 수천 명의 체로키 인디언들이 사망했다. 이 길을 흔히 ‘눈물의 여로(Trail of Tears)’라고 한다.

인디언 보호 구역을 직접 눈으로 본 나는 그날 왠지 잠을 잘 이룰 수가 없었다. 종교의 자유를 찾아 유럽에서 신대륙으로 온 청교도들이 현재 미국 백인들의 조상이다. 그들은 유럽에서 핍박을 받았기에 자신들의 조상이 살았고 본인들이 태어나 자란 곳을 떠났던 것이다. 하지만 그 청교도들이 미국에 도착해서는 자신들이 당한 것을 똑같이 인디언들에게 했던 것이다.

어릴 때 『모히칸족의 최후』라는 책을 감명 깊게 읽었던 기억이 난다. 어린이들을 위한 좀 얇은 수정판이었는데 그 책을 처음부터 끝까지 몰두해서 읽었던 것 같다. 그때 어린 나이여서 그랬는지 모르지만 왜 인디언들은 그렇게 백인들에게 당해야 했던 것인지 도저히 이해가 되지 않았다.

우리 인간은 공존하는 것을 잘 모르는 것 같다. 인종, 성별, 나이 등 객관적인 차이가 있는 것은 사실이지만, 그 사실을 넘어서거나 극복하는 사람을 극히 드물다. 그 이유는 오직 자신만을 생각하는 극단적 이기주의에서 오는 것이 아닐까 싶다.

지금도 인디언 보호 구역에는 그렇게 자신의 땅을 백인들에게 빼앗기고 살아가고 있는 인디언들의 후손들이 상당히 많다. 그들이 흘린 눈물을 닦아주는 사람은 몇 명이나 되었을까?

글 | 정태성(한신대학교 교양대학 교수)