김태헌의 ‘아름다운 베르네川’

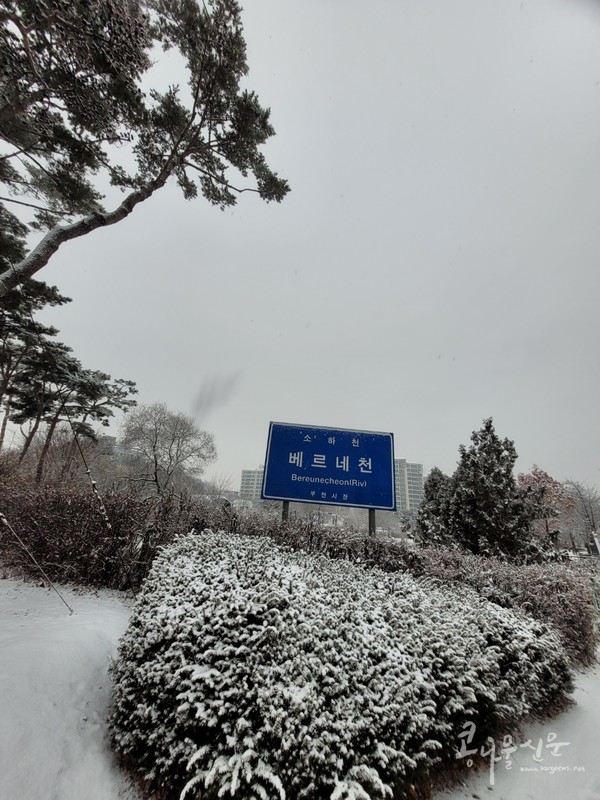

밤사이 도둑눈이 내렸다. 눈꽃 피어난 겨울은 여느 계절보다 서정적이고 몽환적이다. 코끝에 고드름이 매달릴 만큼 추위가 맵차게 몰아친다. 눈 위에 고양이가 지나간 발자국이 찍혔다. 숫눈길에 숨탄것의 흔적을 보면 마음조차 설렌다. 사람과 동식물에게 공평하게 허락된 것은 시간과 계절 따라 변하는 풍경일 것이다. 시간과 경쟁하며 숨 가쁘게 달려온 한 해. 지나온 발자취를 되돌아보고 마음 정리하며 주변도 살펴봐야 할 즈음이다. 연말연시를 앞둔 12월. 베르네천의 겨울을 꺼내 읽는다.

야생에 사는 물오리가 푸드덕 날아오르는 푸른 새벽, 베르네천에 강쇠바람이 분다. 한뎃잠 자는 왜가리와 야생 오리가 이른 새벽부터 아침 식사에 여념이 없다. 김이 오르는 물속에 시선을 고정한 채, 산책하는 나에게는 눈길조차 주지 않는다. 지난가을 10여 마리였던 흰뺨검둥오리의 개체가 늘었다. 겨울옷으로 털갈이를 한 20여 마리가 새로 찾아왔다. 침묵의 성자 왜가리는 여전히 영역을 지키며 까치울의 무릉도원수목원을 오간다. 까치와 비둘기도 털갈이하여서인지 제법 토실하고 커 보인다.

우리는 눈 오는 것을 거룩한 환희가 쏟아지는 축복처럼 여긴다. 우리나라에 몇 년 전부터 눈이 별로 내리지 않았다. 지난해에도 마찬가지였다. 예전에는 폭설이 내려 교통이 끊기는 사례도 자주 있었다. 안타깝게도 지구온난화의 영향으로 눈 내리는 서정이 점점 잊힌다. 한때, 우리나라 겨울의 아름다운 풍경은 눈을 구경하려는 외국인 관광객을 불러들였다. 한류 열풍을 타고 눈 내리는 서정을 보고 느끼려 드라마 속 장소를 찾았다. 최근 눈을 보려면 산간지방으로 가야 한다는 말까지 등장했다.

우리나라의 뚜렷한 사계절과 삼한사온에는 얽힌 추억도 많다. 이제는 그 경계마저 모호하고 서서히 사라지는 듯해 안타깝다. 그나마 올해는 흩날리는 눈을 제법 구경할 수 있어 반갑다. 세상의 더러운 것을 모두 덮어주기라도 하듯 소복이 내렸다. 소록소록 내려 나뭇가지마다 소담스럽게 눈꽃이 피었다. 쌓인 눈을 보면 세속의 잡다한 일을 잠시 잊거나 벗어난 듯 마음마저 차분하다. 우리는 대지를 덮은 눈을 밟으면서 추억이나 그리움을 떠올린다. 잠시나마 세상의 걱정거리로부터 멀어진 듯싶다.

겨울 풍경은 고요한 서정이다. 우리나라의 겨울은 모든 생명이 잠시 쉬어가는 계절이다. 풍경 또한 허허롭게 안긴다. 우리 선조들은 ‘눈이 많이 내리면 이듬해 풍년 든다.’라고 하였다. 눈의 결정체 사이에 공기가 들어차 있어 마치 이불처럼 땅을 덮어준다. 보리와 밀 등 겨울 작물이 얼어 죽는 피해를 막아준다. 눈에는 같은 부피의 물보다 다섯 배쯤 되는 질소를 함유하여 땅에 녹아 들어가 비료 역할을 하기 때문이다. 지난해 베르네천 하류 쪽에 심었던 유채에서 떨어진 씨앗이 파릇파릇 초록색 싹을 틔웠다. 그 위로 눈이 쌓여 오들오들 떨며 추위를 견디고 있었다.

겨울 하늘은 얼음처럼 맑고 수정처럼 투명하여 멀고 높게 느껴진다. 무수하게 뻗은 나무의 잔가지가 실핏줄처럼 뻗어있다. 우리의 욕망만큼이나 많고 다양하게 헝클어진 모습이다. 빈 몸으로 겨울을 맞는 나무가 이파리 하나 없는 빈 가지를 옹송그리는 모습은 수행하는 구도자처럼 경건하다. 헐벗은 나뭇가지 사이로 들어온 따스한 햇살이 생동감을 불어넣는다. 우듬지의 까치집이 한겨울의 외로움을 털어내고 있다.

눈 쌓인 풍경은 우리의 영혼을 순백의 세계로 인도한다. 수묵화의 겨울은 한눈팔 게 없어서 좋다. 한 해의 끝과 시작에 자리한 겨울은 지나오고 살아갈 시간을 오롯이 품어 사색을 끌어낸다. 쉬운 삶은 어디에도 없다. 엄혹한 계절의 시련은 다른 생명체에 공통된다. 자연은 인간에게 무한정 베풀고, 우리는 많은 것을 얻는다. 마른 식물의 줄기가 처연하다. 색채와 향기와 생기가 모두 사그라졌다. 자연 속에서 생명이 다해 말라비틀어진 모습은 굴곡진 우리네 삶과 역경의 한 단면을 보는 듯하다.

올겨울은 유난히 춥게 느껴진다. 아니, 춥다. 그냥 추운 게 아니라 뼛속까지 시리게 춥다. 살을 에는 듯한 추위에 눈물마저 찔끔 날 것 같다. 겨울은 겨울다워야 한다며 서정적 허세를 부려보지만, 추운 건 당해내기 어렵다. 바람이 눈치 없이 불어대더니 눈과 얼음을 데려왔다. 세찬 바람에 바람개비도 쉬지 않고 돌아간다. 지난 시간, 세상의 속도에 휩쓸려 조바심으로 마음만 동당거렸다. 삶에 지치고 피로해진 모습 뒤로 허무가 밀려왔다. 눈발이 흩날리는 저녁의 길거리는 스산하다. 어깨를 움츠리고 걷는 사람의 눈빛이 초조해 보이고 종종거리는 발걸음도 안타깝다. 어려운 이웃을 돕던 행사도 차츰 소홀해지고 점점 사라지고 있다. 쌩쌩 부는 겨울바람과 눈송이 흩날리는 거리에서 종소리를 울리던 구세군의 자선냄비도 별로 눈에 띄지 않는다.

유쾌하지 못한 뉴스가 날마다 들끓는 이 나라의 12월, 행복해하는 사람이 얼마나 될까. '코로나19'로 지쳤고, 찬바람과 공포 분위기를 몰아가는 불콰한 소식들이 넘쳐나는 현실이 안타깝다. 상실감으로 고뇌가 깊어진 사람이 많다. 희망 잃은 자들의 실상을 자주 목격한다. 삶 자체가 궁극적으로 채워지지 않는 '허기의 시간'임을 애써 상기시킨다. 아득했던 체념의 늪에서 다시 비상을 꿈꾼다. 얼어붙은 시간 속에서도 희망을 찾는 법을 배운다. 야만의 시대를 극복하는 서정의 힘이 필요한 때다.

겨울이면 꺼내 읽는 시집을 펼친다. 눈 내리는 창가에 앉아 백석의 시 '나와 나타샤와 흰 당나귀'다. "가난한 내가/ 아름다운 나타샤를 사랑해서/ 오늘 밤은 푹푹 눈이 나린다."라는 구절이 마음에 안긴다. 바람이 껴안은 눈발이 시나브로 춤을 춘다. ‘강은/ 어젯밤부터/ 눈을 제 몸으로 받으려고/ 강의 가장자리부터 살얼음을 깔기 시작한 것이었다’라는 안도현 시인의 시 ‘겨울 강가에서’는 언제 읽어도 절창이다. 눈 내리는 풍경을 물끄러미 바라보는데 가지마다 눈꽃이 속절없이 피어난다.

춥고 시린 계절이지만, 동물과 식물은 겨울과 싸우지 않는다. 준비하고 순응한다. 시련의 겨울이 없다면 아름다운 봄도 기대할 수 없다. 우리의 삶도 봄꽃을 피우기 위해 준비해야 한다. 연말이라는 체험을 반복하며 삶을 비다듬고 생각을 벼린다. 따스함과 평온함이 간절하다. 삶의 지혜를 살피고 온기 묻어나는 새해 맞을 채비를 한다. 꺾이고 끝없이 추락하던 희망을 보듬고 꿈꾸며 떠올린다. 토끼해를 기대한다.

글 | 김태헌(수필가, 한국공무원문인협회 사무국장)