집 앞에 매화가 피고 저녁 으스름에 이지러진 달이 떴다. 조금 찌그러진 달이 좋다. 온전한 달은 어딘가 부족해 보인다. 온전한 달은 곧 찌그러질 것 같아 싫다. 그렇지만 찌그러진 달은 곧 온전해 질 것이기에 좋다.

매화꽃 속에 코를 박고 꿀을 빨아보고 싶다. 그 달콤한 꿀 보다는 향기를 온몸으로 실어 나르고 싶은 것이다. 머리카락에도, 발바닥에도, 배꼽에도 매화 향기가 가득해지면 좋겠다.

거리를 걸어 다니는 향기 남자. 굳이 향수를 뿌리지 않아도 향기 호르몬이 나와 뿜어 댔으면...

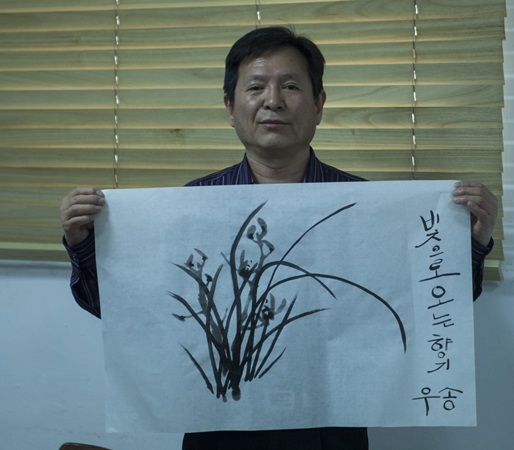

문인화 난초를 그리면서 담묵(淡墨)을 배웠다. 담묵으로 그려보는 난초꽃. 이 담묵을 만들기 위해 열가지에 헤아리는 먹 빛깔이 경이로웠다. 아주 엷은 먹색에서 짙은 먹색까지 이어지는 먹의 길이 길고도 길었다. 그 길을 가는데 능수능란해야만 문인화의 세계에 본격적으로 발을 들여놓을 수 있다.

먹의 농담(濃淡) 하나로 천태만상(千態萬象)을 그려낸다. 농묵(濃墨)과 담묵(淡墨). 난초잎은 농묵으로 그려야 하고, 난초꽃은 담묵으로 그려야 한다. 그게 법치처럼 되어 있다. 난초잎을 담묵으로 그리고, 난초꽃을 농묵으로 그릴 수도 있다. 그렇게 하면 그림이 어색할까. 아직 그 어색함을 모른다. 어색함이 의미하는 것까지 알기에는 무지함이 크다. 무지(無智)가 베풀어준 은혜가 깊고 현란하기 때문이다.

선비들은 벼루에 먹을 갈면서 먹물의 색깔을 음미했다. 먹물 속에서 하늘빛을 보고, 산빛이며 물빛도 만났다. 봄빛이 은은하게 수놓아지는 들판도 농담(濃淡)으로 그린다.

사실 붓으로 농담(弄談)하는 것이다. 붓으로 사계절을 희롱(戱弄)하고, 붓으로 매난국죽을 희롱하는 것이다. 이 희롱은 황홀한 떨림을 수반한다. 떨림이 강한 희롱은 손에서 붓을 자유자재로 놀 릴 때 가능하다. 붓이 자유로워야 하는데 붓에 억매이면 끝이다. 그런데 붓을 든 손이 떨린다. 직선의 난초잎도 잘 그려지지 않는다. 문인화가 일으키는 마음의 소요(騷擾)가 인다. 소요죄(騷擾罪)로 마음의 감옥에 갇힐지 모른다.

희롱이 과하면 넘치게 된다. 그게 폭풍을 일으키고 그게 해일을 몰아온다. 그게 성적으로 비화할 때는 성희롱이라는 단어까지 닿게 된다. 절제되지 않은 희롱은 무한질주(無限疾走)하는 폭주족을 닮았다.

해학(諧謔)도 마찬가지이다. 해학이 없는 삶은 늘 목 졸리는 넥타이에 와이셔츠를 입고 있는 것과 같다. 잠 잘 때도 넥타이를 풀지 않고 있는 그런 삶과 닮았다.

그런데 요즘 시대엔 희롱과 해학은 사라지고 실존(實存)만이 덩그렇게 탁자위에 올려져 있다. 밥상머리부터 우주를 돌고 있는 인공위성까지 실존이 거푸 녹아내린다. 그저 존재하는 것만으로 즐거운 낯빛이 가득하다. 온통 낯색이 어둡고, 찌푸리고, 머리 위에 화의 덩어리를 올려놓고 있다.

소천 스승님이 개나리꽃 빛깔로 머리카락을 물들였다. 마음에 봄이 찾아온 것이다. 희롱과 해학이 넘쳐난 것이다. 거리마다, 골목마다, 담벼락에 노오란 봄꽃이 피어나고 있는 것이다. 농묵으로 피어났다가 담묵으로 서서히 질 것이다. 먹으로 그려내는 매화. 먹으로 그려내는 산천, 먹으로 그려내는 개구리, 먹으로 그려내는 학(鶴)이다.

소천 스승님은 신들린 듯 여러 가지 문인화를 그려 보이셨다. 화분 위에 있는 난초를 그리고, 바위에 찰싹 달라붙은 난초를 그리고, 어항에 꽂혀진 난초꽃도 그렸다. 그 어항에는 몇 번의 붓질로 탄생한 피라미가 자유롭게 놀고 있었다. 배추며 무를 그리고 개구리 닮은 사람도 그려 보이셨다. 자유롭게 난초 그리는 붓질을 배우면 다른 장면들도 맘껏 자신의 상상의 나래를 펼칠 수 있다는 것이다.

그리고 농묵과 담묵을 한 붓에 담는 법을 배웠다. 문인화의 붓은 길다. 붓의 몸통에 담묵을 채워놓고 붓끝으로는 농묵을 찍어 난초잎을 그린다. 난초잎을 다 그린 뒤 엷은 담묵으로 난초꽃을 그린다. 매화 가지를 그려도 이 농담이 잘 섞여야 맛이 산다.

산수화에도 농담은 필수적이다. 농담에 대한 설명을 들으니 눈꼽만큼 옛그림들이 눈에 들어오기 시작한다. 아무것도 모르고 산수화를 바라보던 시절하고는 쬐끔 달라져 보인다.

김득신의 출문간월도(出門看月圖)가 눈에 들어왔다. 집 밖에 나와 개와 더불어 나뭇잎 사이로 사라졌다 나타나는 달을 희롱하는 사내.

김두량의 소요완월도(逍遙玩月圖)도 눈에 들어왔다. 깊은 산중에서 바위 사이로 드러나는 달을 희롱하는 사내.

조선시때 때도 희롱이 대세였구나. 그리고 아, 농담(濃淡)이 그림의 전부나 마찬가지구나!

글Ⅰ 한도훈 시인